Morsang demain

L’avenir du Château de Morsang

Agir pour la protection de notre patrimoine

Souhaitez-vous activer les notifications ?

Vous pouvez les désactiver à tout moment.

Installé au coeur de Morsang-sur-Orge, le Château représente l’âme de la ville.

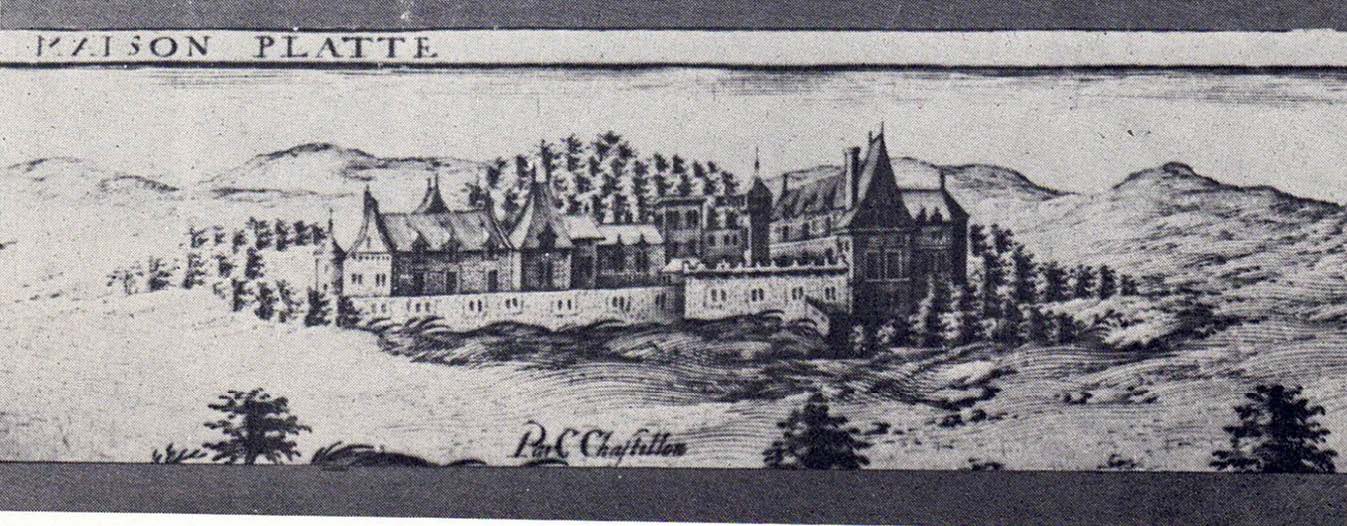

Dans le Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix, Jeanine Bourdu évoque une gravure de Claude Chastillon (1559 ou 1560-1616) représentant la « Maison platte de Morsang », dans la dernière édition (1655) de la Topographie Française. Elle livre dans son article tout un commentaire permettant d’identifier cette « maison platte » comme étant le château de Morsang, avant le XVIIIe siècle et l’édification du château actuel. Comme cette dernière édition reprenait les documents de 1607, le château représenté daterait au maximum du début du XVIIe siècle. Son allure architecturale le situe plutôt même à la fin du XVIe siècle.

En 1564, l’abbaye de Saint-Magloire transfère la seigneurie de Morsang à Jean de Fournicon. Celui-ci construit le premier « seigneurial » de Morsang, appelé « Maison Platte ». Il meurt en 1565 mais la propriété restera dans la famille jusqu’au décès de son fils Laurent en 1616.

La seigneurie est, par la suite, cédée à Jacques de Vassan (1580-1636). Cet écuyer français, seigneur de Morsang-sur-Orge, Mutigny, Villiers, La Thuilerie, Villiers-aux-Corneilles et de Rizaucourt, est conseiller d’État et Commissaire général des vivres, munitions et magasins de France.

Le blason de la ville de Morsang-sur-Orge est aux armes de la famille de Vassan qui acquit les terres de la commune au XVIIe siècle : « D’azur au chevron d’or accompagné en chef de deux roues d’argent en pointe d’une coquille du même, au comble ondé d’or. L’écu, timbré de la couronne murale d’or à trois tours crénelées, est soutenu par deux gerbes d’or mouvant de la pointe, retenues par un lien d’azur. » Le comble est ondé afin de rappeler la rivière de l’Orge qui forme la limite septentrionale de Morsang. La couronne murale des villes est celle que portaient les déesses grecques des cités et les deux gerbes concrétisent la polyculture régionale.

Se succèdent ensuite, Charles de Vassan, Claude de Vassan et Élisabeth Geneviève de Vassan.

Devenu propriétaire de la seigneurie, Pierre Durey d’Harnoncourt (1682-1765), Seigneur de Morsang-sur-Orge et de Sainte-Geneviève-des-Bois et Fermier général (de 1739 à 1766), fait construire le Château actuel à partir de 1740.

Henri Soulange Bodin écrit dans l’Illustration n°4849 du 8 février 1936 que « la femme de Pierre Durey d’Harnoncourt fit construire les pavillons d’entrée avec leur toits à la Mansard, le grand escalier et le perron donnant sur le parc. C’est à elle que nous devons les magnifiques boiseries du salon, de la salle à manger… ».

Après avoir déshérité son fils faisant de multiples dettes de jeu et recherché par la police (il se réfugiera chez Voltaire), il lèguera la propriété à sa fille, Louise Bernarde Durey d’Harnoncourt, qui a épousé en 1736 Louis Jean de Bertier.

À la suite du décès de son épouse, Louis Jean de Bertier (1709-1788) devient Seigneur de Morsang-sur-Orge.

Son fils unique Louis Bénigne de Bertier de Sauvigny (1737-1789) hérita du château et fut le dernier seigneur de Morsang. Il était intendant à la « Généralité de Paris ». Cette dernière était une très grande région qui allait de la Somme jusqu’à la Bourgogne.

Il avait épousé Marie Joseph Foulon, fille de Foulon de Doué, marquis de Morangis et ministre de la guerre.

À la veille de la Révolution, ces personnes avaient donc des positions très mal vues et furent les premières victimes de la Révolution.

Son beau-père Joseph François Foullon de Doué et lui furent massacrés en même temps que Delaunay, le gouverneur de la Bastille, place de l’Hôtel de Ville. Une plaque commémorative a été déposée lors du bicentenaire à la grande porte d’entrée de l’Hôtel de Ville de Paris.

Louis Bénigne de Bertier de Sauvigny avait 8 enfants mineurs lors de son massacre. A Morsang, la comtesse était respectée et put rester au château avec ses enfants.

Anne Ferdinand Louis Bertier de Sauvigny, né le 13 mai 1762, n’a que 7 ans lors du massacre de son père et de son grand-père.

Cette tragédie l’engage à combattre la Révolution, mais aussi Louis Philippe qu’il tentera d’assassiner le 27 février 1882 puis le régime napoléonien. Il est maire de Morsang de 1821 à 1830 et entre au Conseil d’Etat en 1821 et est nommé ministre d’Etat de Charles X en 1830. Son essai d’élever des vers à soie à Morsang, et des placements catastrophiques finissent de le ruiner. Il vend les ruines du château de la Guérinière à M. Léon de Lalain, gendre du docteur Chomel et le château au docteur Auguste François Chomel en 1844.

Auguste-François Chomel (né le 13 avril 1788 à Paris et mort le 9 avril 1858 à Morsang-sur-Orge), médecin de Louis Philippe, prescrivait au roi l’eau de source de Morsang, bien plus pure que l’eau de la Seine.

À son décès, le Docteur Ricord en devient propriétaire. Ce spécialiste des maladies vénériennes, né à Baltimore aux États-Unis, est également médecin de l’empereur Napoléon III depuis 1852 et de son fils « le prince Napoléon ». Il présidera l’Académie de Médecine en 1868.

En 1866, Bernard Camille Collas (né le 2 mars 1819 à Bordeaux, et mort à Paris 9e le 14 février 1898) devient le nouveau propriétaire du Château. Capitaine de marine marchande, sur ordre de Napoléon III, et en accord avec le sultan de l’Empire Ottoman, il participera avec son associé, Michel Pacha, à la construction de phares tout autour de la Méditerranée, de la Mer Noire, de la mer de Marmara, de la Grèce, de l’Asie mineure, de la Syrie et de l’Égypte.

C’est à lui que l’on doit « L’étang romantique », alimenté par la source qui coule dans le parc, ainsi que la construction de la grotte qui se trouve derrière le bouquet d’arbres.

Ses héritiers vendent la propriété à Alfred Boisset-Glassac en 1899.

Alfred Boisset de Glassac (né le 24 août 1854 et décédé le 25 juillet 1927 à Douai -59) fut propriétaire du château de 1899 à 1909.

Ingénieur de l’École des Mines de Saint-Étienne, veuf et père de six filles, il fait agrandir le couloir qui mène aux communs (aujourd’hui rez-de-chaussée de la médiathèque) et construire des chambres, l’une peinte en bleue, l’autre en jaune. Cette dernière aurait servi d’inspiration à Gaston Leroux, ami de l’une des filles, pour le titre de son livre « Le Mystère de la chambre jaune » même si le décor du livre ne correspond pas au Château.

En 1909, le Château est racheté par le petit-fils d’Anne Ferdinand Louis de Bertier, le comte Christian Bertier de Sauvigny (1864-1939) qui y demeure jusqu’en 1939.

Grand organiste et très fortuné, il a donné des concerts à l’église Saint-Eustache et à l’hôpital des Quinze-Vingts. Il avait son orgue personnel, donné par ses enfants à l’église Saint-Dominique (Paris 14e) et donnait des concerts chez lui, rue de Poitiers (derrière le musée d’Orsay) mais aussi dans le monde entier. Il avait épousé une riche Américaine.

Il fait au château de grandes transformations : adjonction d’une salle de bal (aujourd’hui salle des mariages et du Conseil municipal), d’une galerie, d’un étage sur l’aile des communs, d’une orangerie et de deux petits plans d’eau.

En 1946, les descendants de Christian de Bertier vendent le Château à l’association diocésaine de Paris qui y installe un séminaire pour vocations tardives.

Le Château connaît à cette époque une seconde phase de transformation afin de loger de 80 à 100 pensionnaires : surélévation du couloir pour faire des salles de classes et des chambres et transformation du grenier et des chambres de bonnes du 2e étage du Château en chambres.

Le 22 octobre 1976 l’association diocésaine de Paris décide de vendre le château. La commune le rachète le 18 mai 1980.

Le parc, quant à lui, est aujourd’hui géré en partie par le Syndicat de l’Orge, opérateur de Cœur d’Essonne Agglomération.

Le Château de Morsang-sur-Orge accueille différentes structures, comme les Ateliers d’Arts Plastiques Niki de Saint-Phalle, le Conservatoire et la Médiathèque Louis Aragon. Il dispose également de plusieurs salles comme celle des familles, mise à disposition des Morsaintois sur réservation pour y organiser des cérémonies telles que des mariages.

Témoignage vivant de l’histoire de la commune, le château de Morsang-sur-Orge est passé entre de nombreuses mains et a subi de nombreuses transformations au cours de son existence, avant de devenir la propriété de la commune. Il a cependant su conserver son charme et son authenticité.

Depuis 1979, une partie du Château bénéficiait d’une protection au titre des monuments historiques. Désormais, la Ville a reçu une reconnaissance complète, témoignant de son importance patrimoniale exceptionnelle.

Consciente de cette valeur inestimable, la Municipalité souhaite aujourd’hui engager un projet ambitieux et respectueux, qui valorisera à la fois l’histoire, l’architecture et le rôle social du Château. Pour cela, une large concertation est lancée, invitant à réfléchir ensemble à l’avenir du Château et de ses environs, afin de faire de ce lieu un véritable cœur de ville dynamique, vivant et ouvert à tous.